Les conseillers purement techniques se muent en experts multidisciplinaires et numériques

Il n'y a pas si longtemps, les bureaux d'études jouaient encore le rôle de purs conseillers techniques, chargés de la préparation technique et de l'ingénierie des projets de construction. Leurs tâches principales portaient notamment sur la réalisation d’analyses structurelles et de calculs de stabilité, les installations techniques, la physique du bâtiment, l'efficacité énergétique, la coordination de projet ou encore le suivi de chantier. Mais divers facteurs sont venus modifier radicalement le rôle qu’ils seront amenés à jouer en 2025.

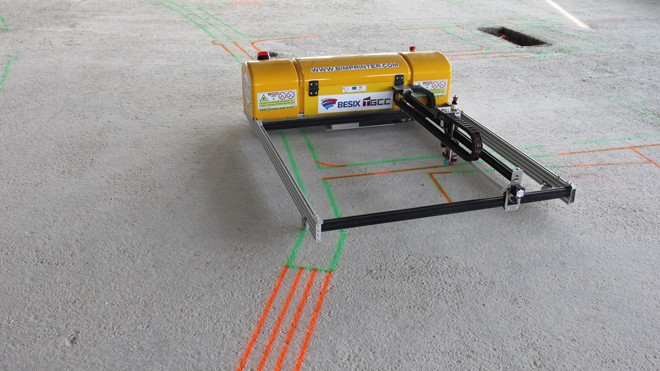

C’est un fait : les bureaux d'études se sont transformés en véritables experts pluridisciplinaires et numériques. Dans l’ensemble des chantiers de construction, ils jouent désormais un rôle clé dans les projets durables et efficients. Evert Schouppe, Lead Design & Engineering Places chez Arcadis Belgium, et Fabian Boucher, Director BESIX Engineering, expliquent en quoi consistent aujourd'hui les missions de leurs bureaux d'études. Avec, en toile de fond, la référence à plusieurs facteurs récurrents. Citons notamment l'impact énorme de la numérisation, des normes énergétiques et environnementales de plus en plus strictes, l'importance croissante d'une approche intégrale du projet, l'essor de la construction modulaire et circulaire, l'accent mis sur une collaboration hautement multidisciplinaire et le caractère toujours plus rigoureux de la législation et des normalisations.

Lorsque l'on parle de numérisation, la première notion qui nous vient à l'esprit est celle du BIM. Il va sans dire que cette modélisation des données du bâtiment a fondamentalement modifié la façon dont les bureaux d'études collaborent avec les architectes, les entrepreneurs et les clients, la modélisation en 3D et les simulations numériques étant censées assurer une meilleure coordination et réduire les erreurs. Dans quelle mesure ce changement influence-t-il le fonctionnement de votre entreprise ? La collaboration avec les entrepreneurs et les architectes s'en trouve-t-elle améliorée et quelles sont les évolutions possibles ?

Fabian Boucher : « L'organisation du travail a profondément changé. Nous sommes passés d'un modèle directif à un modèle collaboratif, qui concerne non seulement le bureau d'études, mais aussi, beaucoup plus largement, l'ensemble des partenaires. C'est particulièrement visible dans la phase de conception, mais nous commençons aussi à le percevoir de plus en plus dans la préparation du chantier, ainsi que dans son suivi et sa surveillance. »

Evert Schouppe : « La numérisation et la modélisation des données du bâtiment ont un impact considérable sur nos activités. Tous les projets sont largement modélisés en BIM, divers outils s’associant pour automatiser les processus et améliorer le suivi des projets. Le BIM nous permet de rendre les projets plus efficients, plus transparents et plus durables. Il nous permet d'échanger des informations et d'utiliser des visualisations en temps réel, afin d'identifier et de résoudre les points problématiques à un stade précoce. »

« Il a permis d'intensifier et d'améliorer la collaboration avec les entrepreneurs, les architectes et les autres parties prenantes, et ainsi d’augmenter significativement la qualité de nos projets. Le BIM facilite l'échange continu d'informations, permettant ainsi à l’ensemble des parties concernées d’accéder à tout moment à des données actualisées et précises. Tout cela contribue à l’efficacité de l’exécution et évite les pertes de temps et les erreurs. »

Fabian Boucher : « J’aimerais ajouter que les utilisateurs les plus convaincus sont à rechercher parmi les ‘grands’ entrepreneurs et les ‘grands’ architectes. Nous observons encore des problèmes d'adoption au sein des petites entreprises. La responsabilité du modèle BIM est un facteur important. Le concepteur doit rester responsable jusqu'à ce que le projet ait atteint une maturité avancée. Dans de trop nombreux cas, le bureau d'études du maître d’ouvrage confie trop vite la responsabilité du modèle à l'entrepreneur, avant même l’apport de nombreuses modifications. L’impact est négatif, tant sur la gestion des modifications que sur les aspects contractuels et la qualité de la coordination. »

Evert Schouppe : « Dans ce contexte évolutif, je ne peux m’empêcher d’évoquer la transformation progressive du BIM en jumeaux numériques. Ces répliques virtuelles d’infrastructures physiques offrent des avantages non seulement lors de la conception et de l'exécution, mais aussi tout au long du cycle de vie d'un bâtiment ou d'une infrastructure. Les jumeaux numériques permettent la surveillance, la maintenance et l'optimisation, ce qui améliore considérablement la durabilité et l'efficacité à long terme. »

« Nous nous attendons encore à d'autres évolutions. Je pense notamment à l'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique. Les analyses prédictives et les processus de conception automatisés vont encore améliorer la précision et la rapidité des projets. Sans compter que les jumeaux numériques continueront très probablement à se développer. En reliant encore plus de données, comme les données opérationnelles et environnementales, il sera possible de gérer et d’optimiser dynamiquement les bâtiments et les infrastructures. »

L’heure est à la durabilité et à la construction circulaire. Ces dernières années, l’attention portée à la neutralité énergétique, aux énergies renouvelables et à la réduction des émissions de CO2 s’est fortement accrue. Quelle en a été l’influence sur vos activités ? Y a-t-il d’autres tendances récentes qui se démarquent très fortement ?

Selon Evert Schouppe, la durabilité est un concept holistique qui englobe bien plus que les questions énergétiques : « Il est de notre responsabilité d’élargir la vision des clients et de les guider dans des choix qui ne sont pas seulement tournés vers l'avenir, mais aussi vers la prise en compte des coûts. Nos conseils intègrent des thèmes tels que le confort et le bien-être, la biodiversité, la gestion de l'eau et la résilience climatique. Il ne s'agit pas seulement de réduire les émissions, mais aussi de créer des environnements de vie durables qui contribuent au bien-être des utilisateurs et à la résilience des écosystèmes ».

« La circularité et l'utilisation des matériaux jouent à cet égard un rôle central. Nous encourageons la réutilisation des matières premières, les choix intelligents en matière de matériaux de construction et l'allongement de la durée de vie des structures. La durabilité économique est également un élément phare de nos conseils. La gestion durable du futur se traduit également par l’utilisation intelligente des ressources disponibles et le choix des bons moments pour agir. Nous jouons systématiquement le rôle de conseiller dans notre collaboration avec les clients. Nous nous devons de leur fournir des informations sérieuses, des analyses éclairées et des recommandations stratégiques ».

Fabian Boucher souligne qu'en termes d’empreinte carbone, l’impact de l'entrepreneur dans un projet se « limite » en réalité aux équipements installés dans le bâtiment. Ce sont surtout les fournisseurs de matériaux en amont, ou la consommation d'énergie pendant l'utilisation du bâtiment et en aval, qui ont le plus d'impact : « Les entrepreneurs écologisent leurs équipements et leur consommation d'énergie. Mais ce sont les concepteurs qui influent le plus sur la création d'un bâtiment économe en énergie. Un entrepreneur intelligent peut bien sûr proposer des solutions innovantes et alternatives qui améliorent le bilan carbone d'un projet. Mais je pense que les réglementations pourraient être plus contraignantes et que des règles claires devraient être imposées. Ces règles devraient alors être applicables à tous et ne devraient pas dépendre de critères vagues lors de l'octroi des permis ».

« Je rejoins tout à fait mon collègue sur le fait que la circularité est une thématique importante autant qu’une excellente idée. Reste toutefois un gros problème : les matériaux libérés par un projet de rénovation ne correspondent pas aux besoins d'un autre projet de rénovation en termes de volume et de calendrier. Cette différence entre l'offre et la demande ne peut pas être simplement résolue par des plateformes en ligne, mais nécessite la disponibilité d'un grand stock de matériaux réutilisables. Il faudrait à notre sens créer un marché secondaire pour les matériaux de construction si l'on veut parler sérieusement de circularité. Les autorités devraient à ce titre jouer un rôle à l’échelle de la ville ou de la province. Il faudrait en outre réformer la certification des matériaux réutilisés afin de faciliter leur inclusion dans les cahiers des charges, qui sont parfois trop rigides. »

« Le tout est de nous positionner comme un partenaire de confiance et un leader d'opinion en matière de durabilité et de construction circulaire », ajoute Evert Schouppe. « Nos experts suivent en permanence les évolutions, appliquent des solutions innovantes et aident les clients à gérer des problématiques complexes. Qu'il s'agisse d'élaborer des ‘feuilles de route du développement durable’, d'intégrer les écosystèmes dans les projets ou d'optimiser les performances énergétiques, il importe à chaque fois d’offrir aux clients la garantie d'une approche professionnelle et d'un impact durable. La durabilité requiert à cet égard un effort collectif. »

La prise en compte de l'adaptation au changement climatique et de l'impact environnemental est étroitement liée aux notions de durabilité et de construction circulaire. Comment nos interlocuteurs traitent-ils la gestion de l'eau, la prévention des inondations et les espaces verts ? Dans quelle mesure ces aspects ont-ils gagné en importance au cours des dernières années et en quoi les rapports d’incidences environnementales changent-ils la donne, en particulier au stade de la planification ?

BESIX souligne que la conception de la gestion de l'eau ne relève pas de la responsabilité d’un entrepreneur. Il s'agit selon elle d'une question d'urbanisme qui devrait être traitée à plus grande échelle par les autorités. Ce qui ne l’empêche pas d’affirmer que des efforts pourraient et devraient clairement être fournis durant la phase de construction pour améliorer l'utilisation de l'eau, en particulier celle qui est pompée lorsque le niveau de la nappe phréatique diminue. S'il est un matériau véritablement circulaire, c'est bien l'eau.

Arcadis confirme que la question de l'adaptation au changement climatique n’a cessé de gagner de l’ampleur depuis quelques années. La fréquence et la gravité accrues des phénomènes météorologiques extrêmes soulignent la nécessité d’une nouvelle méthode de gestion de l'eau.

Evert Schouppe : « En cas d'inondation, les solutions traditionnelles telles que les digues et les réservoirs ne suffisent plus pour répondre aux défis du changement climatique. C'est pourquoi nous travaillons sur des mesures innovantes telles que la restauration des méandres des rivières, l’aménagement de zones humides et la création de zones tampons afin de redonner de l'espace à l'eau et de protéger les centres des villages. »

« Dans tous nos projets, nous évaluons dès le départ les caractéristiques hydrologiques de la zone. Dans les projets d'infrastructure, nous cherchons des solutions originales pour garder l'eau sur le site et maximiser l'infiltration. Les bunkers à arbre, les pavages drainants, les gazons renforcés et les bassins d'infiltration ne sont qu'un modeste échantillon des mesures que nous intégrons dans nos projets. Les études d'incidences environnementales (EIE) jouent un rôle crucial dans la phase de planification de ces projets. Elles permettent d'identifier les risques et de concevoir des solutions à la fois respectueuses de l'environnement et socialement responsables. L'examen approfondi de l'impact environnemental dès la phase de planification permet d'accorder une attention optimale aux mesures d'atténuation proposées. Cela permet également de prévoir suffisamment de place dans le projet pour la mise en œuvre de ces mesures. »

Autre sujet d’actualité : la spécialisation et la collaboration multidisciplinaire. Leur importance a augmenté de façon exponentielle, mais la question est de savoir quelle(s) forme(s) elles prennent dans le bureau d’études d’aujourd’hui. En d’autres termes : comment les problèmes complexes sont-ils abordés dans la pratique ?

Fabian Boucher : « Je l'ai déjà mentionné : la technologie nous a permis de passer d'un monde directif et cloisonné à un monde de collaboration et d'échange d'informations sur une base commune, ce qui ne peut être que bénéfique. Nous le constatons dans certains projets : les taux d'erreur diminuent, la communication s’améliore et le suivi gagne en précision. Malheureusement, cette même technologie nous a aussi donné l'impression que nous pouvions changer d'avis ou apporter des modifications plus facilement. Et c'est là que le bât blesse dans cette évolution : des variations, un manque de prise de décision et une approche par essais et erreurs. »

« Auparavant, lorsque nous dessinions des plans à l'encre, nous prenions le temps de réfléchir soigneusement et de coordonner nos actions avant de tracer la ligne, sachant qu'elle ne pourrait plus être effacée. La technologie nous a libérés des plans ratés à cause d'une seule erreur, mais a également rendu possible la révision permanente des informations. Si vous voulez mon avis, je pense que les effets positifs de la collaboration multidisciplinaire ne seront visibles que lorsqu’ils ne seront plus anéantis par ses effets négatifs, comme les changements ou les décisions tardives. Il est donc essentiel d’observer une discipline stricte et de bien organiser la collaboration. La clé du succès réside dans la rigueur des protocoles et des règles, en particulier pour les grands projets. Malheureusement, on oublie trop souvent que la phase de conception est une étape critique. C’est-à-dire que tout retard dans le processus entraînera automatiquement un retard dans l'ensemble du projet, puisque ce temps ne pourra pas être rattrapé pendant la phase de construction ».

Chez Arcadis, Evert Schouppe explique comment les équipes sont constituées à la mesure de chaque projet. Ces équipes sont entièrement façonnées selon les besoins du client, de sorte que chaque projet relève d’un travail sur mesure : « Nous pouvons compter sur l'expertise étendue de quelque 1.000 collègues en Belgique ainsi que sur les connaissances et l'expérience de 36.000 collègues de par le monde. Qu'il s'agisse de tunnels, de bâtiments, d'assainissement des sols ou d'autres chantiers complexes, nous analysons minutieusement quels sont les experts nécessaires pour fournir la meilleure solution. »

« Les projets complexes nécessitent une coordination approfondie. Pour assurer une coopération sans faille entre toutes les spécialisations, nous pouvons compter sur une équipe expérimentée de chefs de projet et de coordinateurs BIM. Ceux-ci gèrent la planification, les modifications du cahier des charges et le modèle de données. Ils sont en contact étroit avec chaque discipline. Grâce à cette approche multidisciplinaire, nous garantissons non seulement la réalisation technique et durable de chaque projet, mais aussi sa mise en œuvre innovante et efficace. »

Pour terminer, penchons-nous sur la manière dont les bureaux d’études se conforment aux législations et normalisations toujours plus strictes. Qu’est-ce qui impacte le plus leur activité quotidienne ?

Evert Schouppe : « L’impact de la législation, qui vise à rendre notre société plus durable et notre environnement plus sûr, dépend fortement d’un projet et d’un département à l’autre. Comme notre expertise couvre trois domaines – infrastructures, bâtiments et environnement –, Arcadis est confrontée à des prescriptions diverses et toujours plus strictes qui dirigent et façonnent notre travail. C’est pourquoi nous disposons d’une équipe centrale qui se spécialise dans la surveillance de tous les règlements EHS. Les modifications sont relayées en permanence et consignées clairement dans un outil de conformité, que nous rendons également accessible à nos clients. »

« Dans les bâtiments, l’accent repose sur les réglementations européenne et locale en matière de permis, de conditions d’exploitation pour les installations classées, de protection des sols, d’obligations en matière d’amiante, d’efficacité énergétique et de réduction de CO2, telles les normes fixées par le Pacte vert pour l’Europe. Mentionnons aussi les prescriptions sévères en matière de sécurité incendie, qui sont essentielles à la conception de bâtiments sûrs et durables. Des directives telles que la Directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) et la taxonomie européenne, de même que la problématique de l’azote, jouent de nos jours un rôle important. Cette réglementation oblige les entreprises à rendre compte de leurs activités et à mettre en œuvre des mesures de développement durable ; nous contribuons d’ailleurs activement au développement de solutions en matière de dépôts d’azote et en faveur de la biodiversité. Pour les infrastructures, il existe des règles et normes complexes axées sur l’amélioration de la sécurité, la durabilité et l’adaptation au changement climatique. Pensons aux directives relatives à la mobilité durable, à la gestion de l’eau et à l’utilisation de matériaux circulaires dans la construction de routes, tunnels et autres infrastructures.

Fabian Boucher : « J’aimerais pointer ici la législation toujours plus stricte en matière de rapports ESG. Personnellement, je trouve que l’intégration du bilan carbone dans le projet est une bonne chose, même si elle n’est malheureusement presque pas appliquée. Cela requiert en effet une base de données partagée au niveau industriel, qui soit accessible à tous les acteurs. Dans le même ordre d’idées, ces bases de données devraient être définies dans un cadre législatif européen. Or, nous constatons dans la pratique que chaque pays, et même chaque région, déploie des efforts énormes pour définir ses propres règles. C’est absurde et cela rend le travail des bureaux d’études inutilement complexe. »

Évolution du cœur de métier

Les bureaux d’études ont toujours rempli un certain nombre de missions principales. Pensons par exemple à la conception et l’ingénierie, au conseil, au suivi de projet, aux permis et à l’aide au suivi des réglementations pour les entreprises, … Ces tâches principales subissent-elles également une évolution tangible ? En d’autres termes : quelle place les missions clés occupent-elles (encore) au sein du bureau en 2025 ? Y a-t-il des aspects qui ont perdu/gagné en importance ?

Evert Schouppe : « Le cœur de métier traditionnel reste essentiel au sein d’Arcadis. Il continue à constituer la colonne vertébrale de notre éventail de services, mais son contenu a fortement évolué suite aux changements de la société, aux progrès technologiques et au durcissement de la législation. Les principaux aspects qui ont pris de l’importance sont la durabilité et la circularité, la numérisation et la conformité à une législation complexe, ce dernier élément nécessitant plus que tout un accompagnement de notre part. Les aspects qui ont en revanche perdu de l’importance sont les approches traditionnelles, isolées des projets. Celles-ci font place à des méthodes intégrées et multidisciplinaires. Là où l’accent reposait auparavant sur des solutions techniques distinctes, les stratégies se veulent aujourd’hui plus holistiques et attentives aux aspects écologiques, sociaux et économiques. »

« J’en profite pour évoquer également quelques nouvelles dimensions. Outre le cœur de métier classique, de nouveaux domaines d’expertise sont apparus, tels que l’analyse de données, les projets pilotés par l’IA et les vastes ‘feuilles de route’ du développement durable. Nous ne sommes plus seulement un partenaire technique, mais devons aussi adopter la casquette de conseiller stratégique pour aider les clients à réaliser leurs ambitions tout en créant une plus-value sociétale. »

Fabian Boucher : « Pour être bien clair, je dois préciser que notre bureau d’études s’inscrit dans une entreprise générale et que nos missions diffèrent de celles d’un bureau d’études classiques. Nous constatons malgré tout que les clients, qui par définition ne sont pas des professionnels, exception faite des grands acteurs publics comme les compagnies ferroviaires ou de transport fluvial, font de plus en plus souvent appel à des bureaux d’études. Ces bureaux et leurs clients confient de plus en plus de responsabilités et de risques aux entrepreneurs. »

« Ce sont donc de plus en plus les entrepreneurs généraux dotés de capacités d’ingénierie et de suivi de projet qui seront les principaux acteurs de demain. Le revers de la médaille, c’est la perte des ‘checks and balances’ entre les clients qui prennent ‘moins de risques’ et les entrepreneurs qui, en revanche, se voient confier de plus en plus le contrôle. »